골목길

블로그 내용을 분류하는 항목으로 ‘뉴스 엮인 글’이라는 것도 있는 줄 아는데,

아직 그런 내용의 글을 남긴 적이 없다.

뉴스에 귀 막고 눈 감고 지내는 건 아니지만 입이라도 닫자는 뜻이다.

서울시민이 한마디씩만 해도 ‘천만의 말씀’인데, 잠잠한 사람도 있어야지.

종이신문을 펴지 않지만 그래도 chosun.com은 챙겨본다.

“죽도록 그립던 서울, 이젠 뉴욕과 별반 다르지 않아”

? 응 무슨 제목이 그래? 클릭.

“아, 장영희 교수님이구나!” 하고 읽게 되었다.

아는 사이인데 문안 나누지 못한지 오래 되었다.

지난여름 병원 로비에서 팬(독자)들에게 사인하고 있는 장영희님을 우연히 뵙고

“건강해보이시네요.” 하고는 “아차~” 했다.

항암치료를 끝내지 않은 분에게 그런 건성인사를 던지다니.

그것이 미안해서만도 아니고 내 편에서 성의가 없어 우정관리가 시원찮으니...

아무튼 반가운 마음으로 읽고 안 하던 짓, 정신건강상 기사 댓글을 읽지 않는데

어쩌다가 백자평까지 몇 개 읽게 되었다.

내용은 이런 것...

미국 대학에서 문화학을 강의하는 친구가 10여년 만에 서울에 와서 점심을 같이 하게 되었다고.

친구 분의 얘기인데...

“이젠 서울이 뉴욕과 별반 다르지 않아. 내가 죽도록 그리워하던 곳은 이런 데가 아니었는데….

난 정말 어렸을 때 내가 놀던 골목길을 다시 보고 싶었어.”

아쉽게 빨리 헤어지게 되는 이유로 영문과를 문학과 문화전공으로 분리하는 과 회의에 들어가야 한다고 하자

친구가 그러더라는 것.

“문화학과가 생기는구나. 근데 사실은 골목길이야말로 진짜 문화의 시작인데 말이야.”

아래는 장영희님 자신의 말이다.

“이제는 가슴속에 아스라이 추억으로만 남아 있는 골목길. 어렸을 때 우리는 골목길에서 울고 웃고

싸우고 놀며 ‘문화’의 기본조건, 즉 함께 살아가는 법을 배웠다. 한데 지금 우리는 분명 더 넓고 더 좋은

세상에 살고 있는데 왠지 그때만큼 행복하지 못한 것 같다. 어릴 적 그 좁은 골목길은 참 넓고 따뜻하고

늘 ‘함께’였는데 지금은 이 넓은 길, 넓은 도시, 수많은 사람들 속에서 우리는 마음 답답하고 황량하게

혼자 서 있다.”

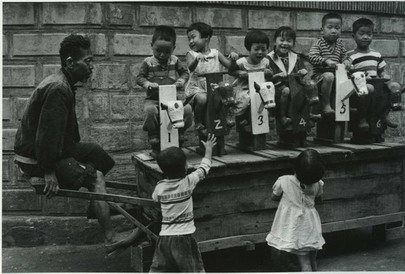

정범태 작 1967 마포

백자평의 대부분은 ‘동의하지 않음’, 상당수는 ‘강한 비난’이었다. 몇 개 예를 들자.

자신은 남보다 좀더 나은 삶을 살겠다고 외국에 나가 살면서, 어째서 조국은 화석처럼 변화하지 않고,

그대로 존재해야 한다는 것인지, 이해가 불가능한데, 보존해야할 것과 그렇지 않은 것 구분해서,

밀어버릴 것은 과감히 밀어버리고 새로 만들어 외국에 이민가고, 유학가지 않을 수 있는 환경을

만드는 것이 필요할 듯 합니다.

본인은 필요에 따라 미국에서 생활하다가 한국 와서는 "정말 어렸을 때 내가 놀던 골목길을 다시 보고 싶었어"... 하하하 님의 향수를 만족시키기 위해 우리가 골목길에 연탄재 쌓아놓고 살아가요? 판잣집도 새로 지어요?

백번 죽었다 깨나도 들어가서 살지 않을 초가집이 있는 풍경을 그리워하는 철딱서니 없는 소리다!

오래전 대학교수가 기차여행을 하며 밭가는 농부와 참을 이고 오는 아낙네를 묘사하며 안타깝게 사라져가는

풍경이라는 글을 조선일보에 올렸다가 민성란이 들끓었던 기억이 난다.

10년 동안 한국을 못 왔다니 미국에서 정말 열심히 산 것 같다. 다음부터는 한국에 들어오지 말고

미국 뉴욕 한인슈퍼에서 파는 번데기 통조림이나 신문지에 말아 먹으면서 향수를 달래기를....

정범태 작 1964 공덕동

나도 돌 맞을 각오하고 밝히자.

나는 32년을 해외에서 살다가 연로하신 어른을 모시자는 뜻으로 혼자만 돌아와 산지 일년쯤 되었다.

그래서 다섯 가족이 다섯 시간대에 흩어져 살고 있다.

한국, 조국, 고향... 참 좋다.

그렇게 오래 떨어져 산 게 서러울 정도이다.

사라져가서 안타까운 것? 예전에는 없었는데 언제 생겼는지 두려운 것? 있다.

{두려운 것? 안 가르쳐줘.}

‘골목길’은 실핏줄이다.

어찌 대동맥과 대정맥만으로 생명의 기운이 온몸에 전달될 수 있겠는가?

몸, 그리고 몸 같은 공동체나 사회에는 실핏줄이 있어야 하지 않겠는가?

골목길은 남이되 남으로 남지 않는 ‘이웃’에게 사유 공간의 보장과 공적 공간의 제공이라는 이중 역할을 하면서 ‘우리’로 묶는 끈이었다. 벗어나자면 못 끊을 것도 아닌데, 묘한 간섭과 보호를 오히려 편안히 여기며 오랏줄이 아니라 설렁줄 같은 골목길을 두고 고무줄넘기 하듯 즐기지 않았는가.

이상하고 아름다운 도깨비나라~

지지리 못살던 시절의 흔적을 문화유산으로 보존하지 않는다고 불평하는 것이 아니다.

“가도 타향 와도 타향 언제나 타향” 때문에 당황한 것도 아니고

“예 섰던 그 큰 소나무 베여(버혀)지고 없구려”로 비감한 것도 아니다.

{‘고향상실’의 정서로 가슴이 빈 듯 한 것이야 해외동포만 경험하는 게 아닐 터이다.}

꼭 ‘골목길’이 그렇다는 것은 아니지만,

장지문처럼 ‘실내’를 확보하고도 ‘옥외’를 끌어들이는 삼투(滲透)의 역할과 통로랄까

프라이버시를 보장하면서 “우리가 어데 남이가~”로 이웃끼리 이어지는

그런 환경을 보존하거나 회복하자는 얘기.

마침 어제 ‘일번가의 기적’ 시사회에 다녀왔다.

물론, 달동네야 사라져야겠지.

회향과 복고 무드가 아주 없는 것은 아니어서

여기 시 두 편 떨어트린다.

별 하나 눈물처럼 홀로 깜빡이는 밤

가뭇가뭇한 골목길을 먼지 묻어 돌아온다

마음은 높은 곳으로 끝없이 가고 있는 동안에도

몸은 지쳐 낮은 곳으로 한없이 흘러간다

(도종환, ‘골목길’)

우표딱지만한 집과

성냥개비만한 굴뚝들

그 위로 내려오는

싸락눈만한 별들

태어나서 처음 받는 크리스마스카드처럼

가난하고 아름다운 마음 한 장

저녁 불빛에 삼투되어오는

때 묻은 골목길 처마 밑

멀리 한그루 트리처럼 서서 반짝이는 것들

오 반짝이며 글썽이는 것들

(권대웅, ‘가문비나무숲에 두고 온 저녁 -보문동’)

정범태 작 1971 염리동

저녁에 아버님께서 주무시기 전에 이렇게 기도해드렸다.

뒤를 돌아보고 안을 들여다보고 밖을 내다보고 앞을 바라보고

위를 우러러보며 살게 하소서

홀로 있음을 싫어하지 않고 홀로 섬을 두려워하지 않고

그러나 같이 있음으로 즐거워하고 나란히 섬으로 견디게 하소서.

엇박자로 “대~한민국 짝짝짝 짝짝” 하던 흥분뿐만 아니라

김이 피어오를 것 같은 따뜻함을 눈에 담고 서로 바라보며 웃어주고

익명성에 힘입어 난폭하거나 비열해지지 않고 떳떳하면서도 양보하며

앞을 바라보면서도 사이드미러로 뒤도 돌아보며 안전 운행하는

우리나라 좋은 나라.