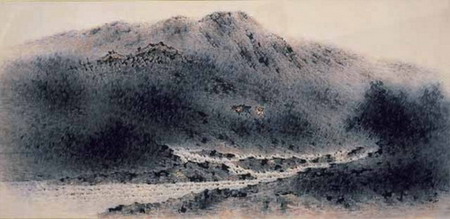

모연(暮煙)

눈이 부시게 푸르른 날엔

그리운 사람 아니라도 그립고

아무라도 좋고 없으면 그만이지만

밥 짓는 연기가 곧장 올라가지 않고 밑으로 깔리는 날

비녀 빼고 머리 흔들어 풀어헤치듯 그렇게 흩어졌다가

다시 모여 띠를 이루고 산허리를 두르는 때엔

만나지 않아도 임의 자리를 놓치지 않은 이에게

문안이라도 넣고 싶다

멀고 가까움(遠近)을 짙고 옅음(濃淡)으로 가릴 게 아니라서

희미한 게 더 가까이 다가온다

{가을비는 아니지만...}

岸樹啼秋雨 樓鐘咽暮煙 機心謂己息 於此思綿綿

-鄭樞, ‘秋雨’-

(이상범, ‘고원귀려도’)

저물기를 바라기야 하겠냐만

피할 수도 없고

그때 되었는데 견딜만하다